今、世界で流行ってる日本の抹茶文化を徹底解説!スイーツや観光名所でも有名な宇治の抹茶や歴史も深掘りしていきます。

宇治抹茶とは

世界の生産量シェアでは紅茶が75%を占めています。抹茶を含む緑茶は15%でアジア圏の人たちから愛されています。

19世紀ごろのイギリス1強時代の名残で世界では紅茶が主流です。

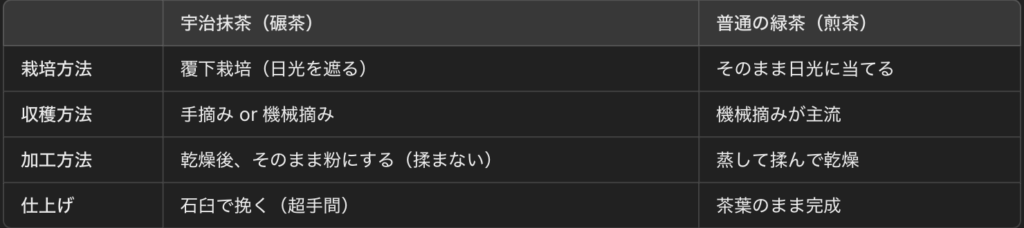

抹茶とは緑茶の一種でそれぞれ製造方法が異なります。その中でも京都府内で製造されたもののみを「宇治抹茶」とし、抹茶の中でも最高品質として知られています。

「覆下栽培」は収穫の約1カ月前からガーゼのような黒いもので茶葉を覆って日光を避け、旨みを増大させるためにやるものです。収穫の際も新芽で旨みを豊富に含んだ茶葉を人の目で丁寧に収穫します。そして、仕上げの石臼で挽く作業が「奇跡」と宇治抹茶が言われる所以です。

宇治抹茶はこの石臼で挽く作業を全て職人の手で行い、1時間に40g(カップ20杯分)しか作れないそうです。約5ミクロン(髪の毛の10分の1)の大きさまで細かくしていきます。緑茶は茶葉のまま入れますが、抹茶は茶道で使うためわざわざ粉末状にする必要があります(泡立ちが必要)

宇治以外でも作れそう?

ここまで読んでいただいたらわかりますが、実は宇治抹茶は宇治以外でも手間を掛ければ同等の品質のものは作れるかもしれないんです。

⇨なんで宇治が有名なの?

- ブランド力

- 歴史

- 品質

次で詳しく解説しますが、宇治はGI(地理的表示)といい国が認めたブランドです。

抹茶の歴史

抹茶は実は中国で生まれ、それを日本に持ち込んだことが始まりです。唐の時代にてん茶という抹茶の茶葉を粉末にして僧の間で流行っていました。そこから抹茶に発展しましたが、中国では煎茶が流行り抹茶文化は廃れました。

日本では平安初期に最澄・空海が中国から茶の文化を持ち帰ったのが始まりです。はじめは一部の権力者の間で流行りましたが徐々に庶民にも広がりを見せました。

- 室町時代宇治抹茶の誕生

三代目将軍の足利義満が宇治抹茶を支援して高級品として定着

- 安土桃山時代侘び寂び

千利休が「侘び茶」を完成させ、茶道の基本を作ることに成功

- 江戸時代永谷宗円

現在の永谷園創業者の祖先にあたる永谷宗円が煎茶を発明。市民に広く広がる

- 2000年MATCHAブーム

健康的でおしゃれなところから世界中で大ヒット!

⇨そもそもなんで足利義満は宇治抹茶を気に入ったの?

宇治は湿気が多く茶葉の栽培に適していて高品質な茶葉を提供していたのです。足利義満が気に入り、今でも歴史とブランドで高い地位を築いています。

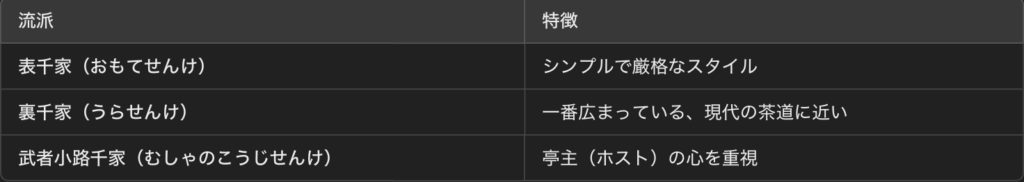

千利休の凄さ

これらの茶道の流派は全て千利休に影響を受けていると言われています。千利休はそれまで豪華な茶室で権力を象徴する場だった茶会を質素で無駄のないものへと変化させていきました。抹茶の茶道への導入も千利休の影響が大きいです。

権力者たちとも交流が広くあったため政治への影響も大きくなり、豊臣秀吉に殺されたと言われています。なんで殺されたかは諸説あるのでここでは省略します。

コメント